尊龙凯时娱乐胡程教授课题组承担国家自然科学基金-重点国际(地区)合作研究项目“分布式GEO SAR信息获取与处理理论及关键技术研究(No. 61960206009)”📩,项目起止时间为2020.01-2024.12🩱。本项目工作概括如下。

一、研究背景及研究内容

我国是世界上受自然灾害影响最为严重的国家之一,集中地震、滑坡🤾♀️、城市地面沉降等形变类灾害🙍♀️,已造成巨大的人员伤亡与经济损失。上述地表灾害类型具有形变发生面积大、临滑阶段形变快🧝🏽♂️、形变发生方向各异👩👦、不同高度形变不一致🕵🏽♂️,因此地表形变监测手段应当具备全天时、全天候、大范围🩻、短重访🧆、三维形变💳、立体成像等能力。

地球同步轨道合成孔径雷达(GEO SAR)运行在约36000km轨道高度上🥗,具有宽覆盖、高时间分辨率等特点,为地表形变类灾害监测与预警提供了全新的监测手段🫄🏿。本项目创新提出分布式GEO SAR,系统由多种/多颗被动接收的雷达平台伴随GEO SAR主卫星、采用编队飞行的方式构成📢,可通过单次航过获取多角度观测实现高精度三维形变🤷🏿♀️😜,可通过多次航过获取灵活空间基线,实现高精度立体成像,是大范围、短重访🫘〰️、三维形变、立体成像的理想雷达体制。

本项目在国家自然科学基金委的资助下,开展分布式GEO SAR信息获取与处理理论及关键技术研究,完成了多任务编队构型、分布式成像🐹⬅️、多角度三维形变反演、立体成像、等效实验等研究内容,建立了分布式GEO SAR信息获取与处理理论框架,为构建我国滑坡/地震应急救灾系统和时敏目标快速检测系统提供基础理论和关键技术支撑。

二、研究方法及研究结果

2.1分布式GEO SAR多任务编队构型

编队构型指的是多颗卫星按照一定“队形”要求行进🖕🏻,以完成指定的对地观测任务。基线指的是星间的距离矢量,分布式GEO SAR系统受地球自转影响🧑🏼🦱,传统卫星编队方程无法精确表示星间基线;且系统任务丰富,不同任务基线要求差异大。针对该问题,建立了地球自转影响下的相对运动方程👤🧑🏻🦯➡️,消除地球自转的影响,精确表示了分布式GEO SAR基线;进一步👨🏽🦰,统一建立多任务编队构型的优化代价函数,并基于全局基线最优准则🚎,提出了长短基线结合的分布式GEOSAR构型,可同时实现高精度层析成像与多角度三维形变反演。

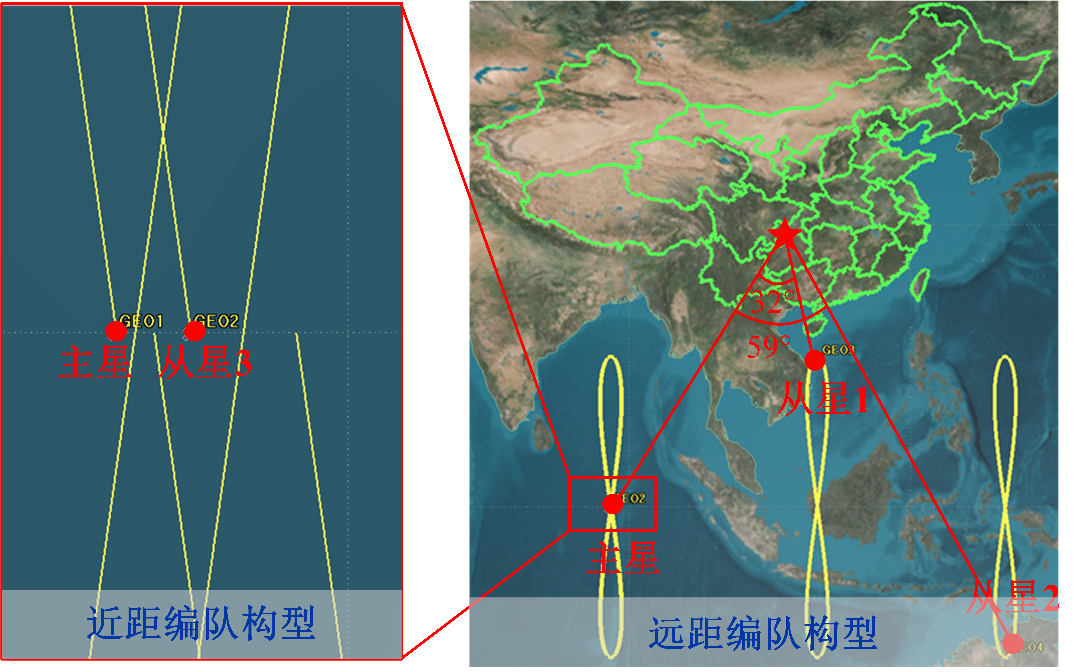

项目设计得到的分布式GEO SAR构型“高轨四星”🫵🏻,如图1所示。所设计构型中,主星具备发射和接收功能,从星1~3仅接收。主星🖖🏿、从星1、从星2可实现对地同时多角度形变反演,主星、从星3可实现层析立体成像。

图1长短基线结合的分布式GEO SAR构型

2.2分布式GEO SAR同步-成像一体化技术

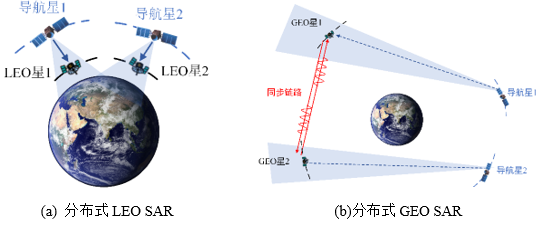

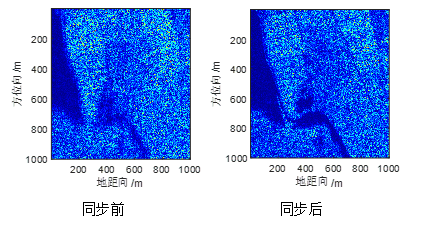

分布式GEOSAR主星与从星联合成像时,从星需获得主星信号到达的时间以及信号的本振频率🌁,即卫星间需“友好握手”🥡,这个过程称之为“同步”😶。分布式GEOSAR轨道高于导航星,传统导航直达信号的同步方法失效🐤。针对该问题,建立了长积累时间时频同步误差模型,提出了基于导航星弱信号驯服晶振以及双向脉冲对传的分布式GEO SAR同步方案。如图2(b)所示🦋🍜,GEO SAR利用地球对侧的导航星漏信号驯服晶振并完成时间同步。如图3所示,同步之后,可以有效提高成像质量🐮,分辨率与图像对比度都得到明显提高。

图2不同构型星载SAR接收导航星信号示意图

图3分布式GEOSAR时频同步成像效果

2.3分布式GEO SAR多角度三维形变测量技术

为测得地表三维形变,图1所示的主星、从星1🏮、从星2需协同观测同一个场景,即不同区域卫星需“互相帮助工作”。各星的观测视角是决定三维形变测量精度的关键因素🫅🏻。分布式GEOSAR覆盖范围大,各星观测视角随轨道位置与目标位置严重空变,视角优化空间多🐓,传统单目标视角选择方法失效🛌🏽。针对该问题🛕,提出了基于全局最优定位精度系数的最优三维形变反演观测角度选择方法,实现广域目标的最优观测🔑。

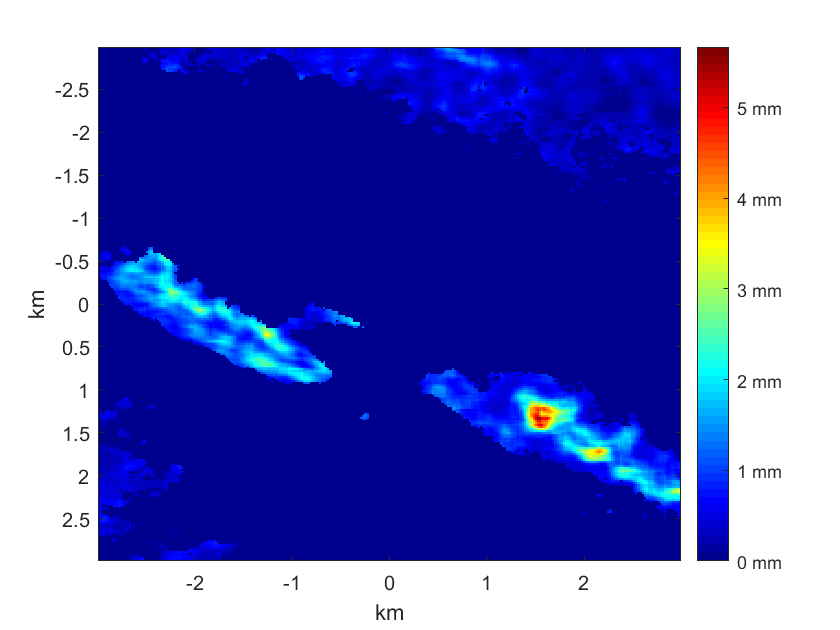

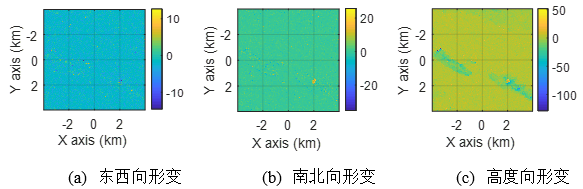

为验证所涉及构型的性能📟,采用仿真方法验证所提方法👦🏿。南北向和东西向形变设置的形变量为零,高度向设置的形变量如图4所示。使用所提方法反演三维形变🤝,形变结果如图5所示🙌🏼。南北、东西😲、高度向形变量与真值的均方根误差分别为9.2mm、10.1mm和7.2mm🍫,证明了所选取的三维形变测量技术具有1cm左右的形变反演精度。

图4实验场景设置

图5三维形变反演结果

2.4分布式GEO SAR立体成像技术

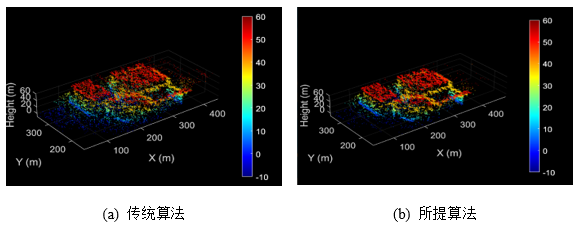

传统SAR仅能获得水平二维图像,当在高度向得到多幅SAR图像时,可在高度向对目标进行分层重构,即实现“层析”立体成像。分布式GEO SAR受地球自转与轨道摄动影响,不同卫星之间轨迹不平行,传统SAR图像相关系数建模方法失效🟫🕜;此外,分布式GEO SAR摄动影响大,轨控困难,星间重轨基线跨度大✌🏽,传统立体成像方法所得点云精度低🍓。针对该问题,建立了任意观测几何下SAR图像相关系数模型,有效表示不平行轨迹干涉相关性;提出了变相关系数下的最大似然层析成像算法🥿🫥,实现长基线条件下高精度层析立体成像♓️。如图6所示🐭,相比于传统算法,所提算法层析成像精度提高51%🫂。

图6所提立体成像方法结果

2.5等效实验验证

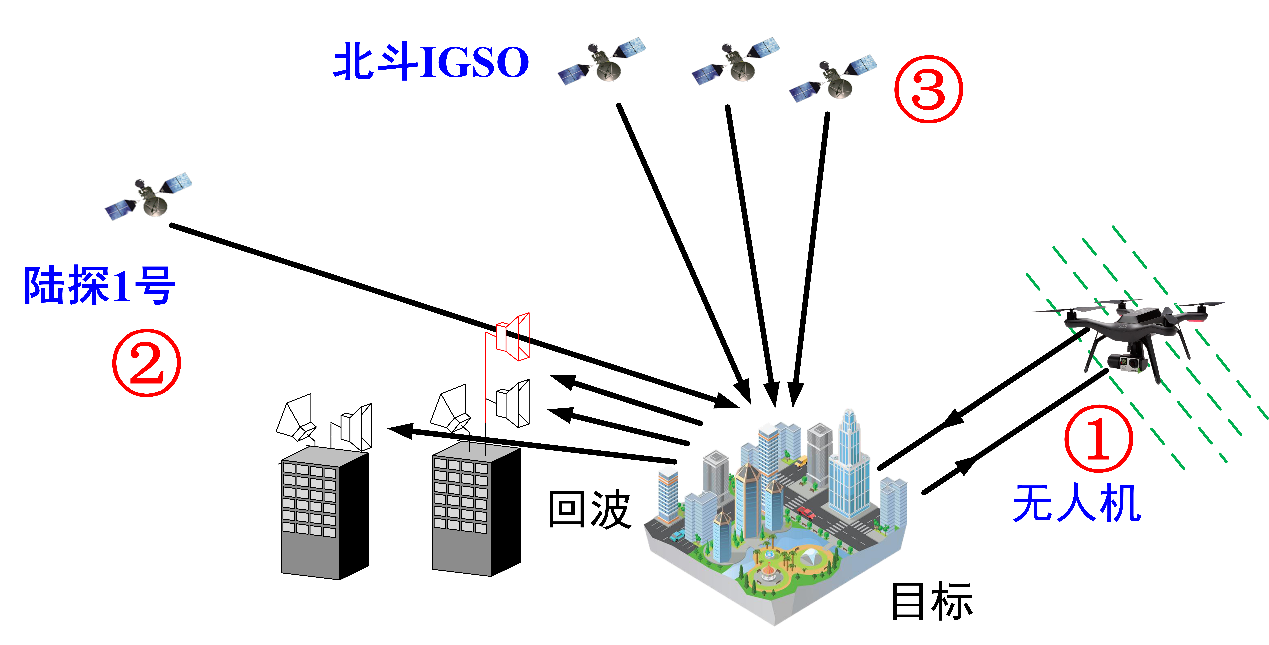

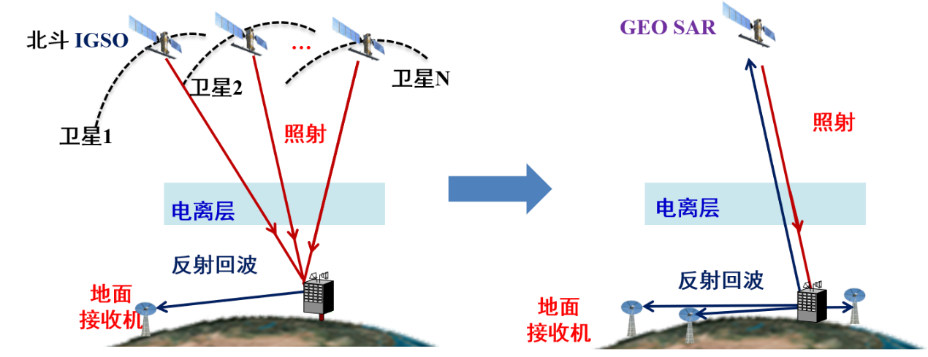

本项目利用无人机、北斗IGSO卫星以及2022年发射的陆探一号卫星开展等效验证实验,如图7所示,本项目开展了基于无人机平台和基于星地分布式的两类等效实验,验证分布式GEOSAR成像、三维形变反演、立体成像等方面的理论与方法🧑🏻⚕️。

图7分布式GEO SAR等效实验验证原理图

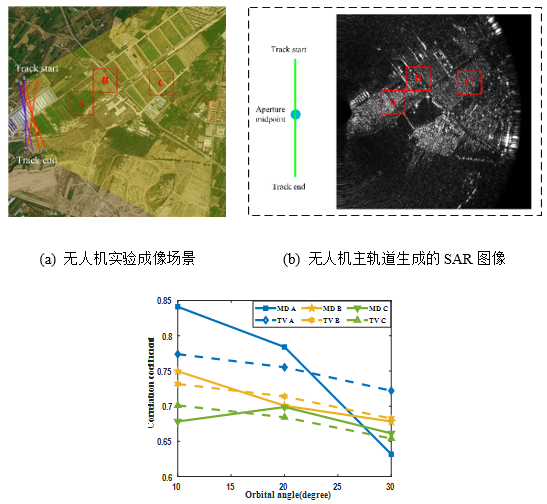

2.5.1无人机等效实验

项目组利用无人机重复轨迹飞行,并使轨迹具有一定的夹角来模拟分布式GEO SAR主从星轨迹不平行现象,如图8所示👷🏿♂️,以验证本项目中推导的任意几何去相关模型。得到无人机实测数据与理论值之间相关系数的RMSE约为0.008。实测数据的处理结果证明了所推导模型的准确性,此模型能够对不平行轨迹SAR图像对相关性的精确评估提供理论依据。

图8无人机实验方案与结果

2.5.2基于北斗的等效实验

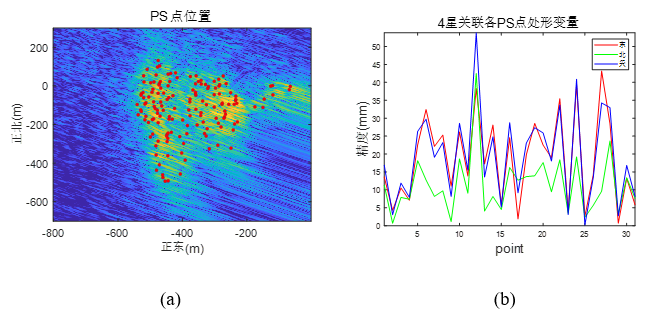

考虑到当前尚无在轨的多颗GEO SAR卫星🐿👂🏽,而北斗IGSO星座在轨道高度、波段均与GEO SAR相同🪆👮🏽,且星座中包含多颗不同观测视角的导航卫星,因此本项目采用多颗北斗IGSO卫星同时照射的方式来等效模拟多颗分布式GEO SAR同时照射,如图9所示👲🏼。成像结果及所筛选的永久散射体(PS)如图10(a)所示🤹🏻♀️,通过各星联合处理得到的同时多角度形变量如图10(b)所示👨🏿🍼📌,最终得到东⏏️👦、北、天方向的形变精度分别为12.0mm🫏、8.3mm💓、12.6mm。

图9等效实验示意

图10北斗实验结果🌊。(a)成像结果和PS点提取结果👎🏼。(b)三维形变测量结果🧔🏽♀️。

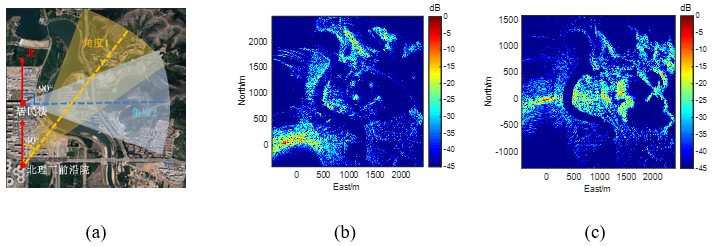

2.5.2基于陆探的等效实验

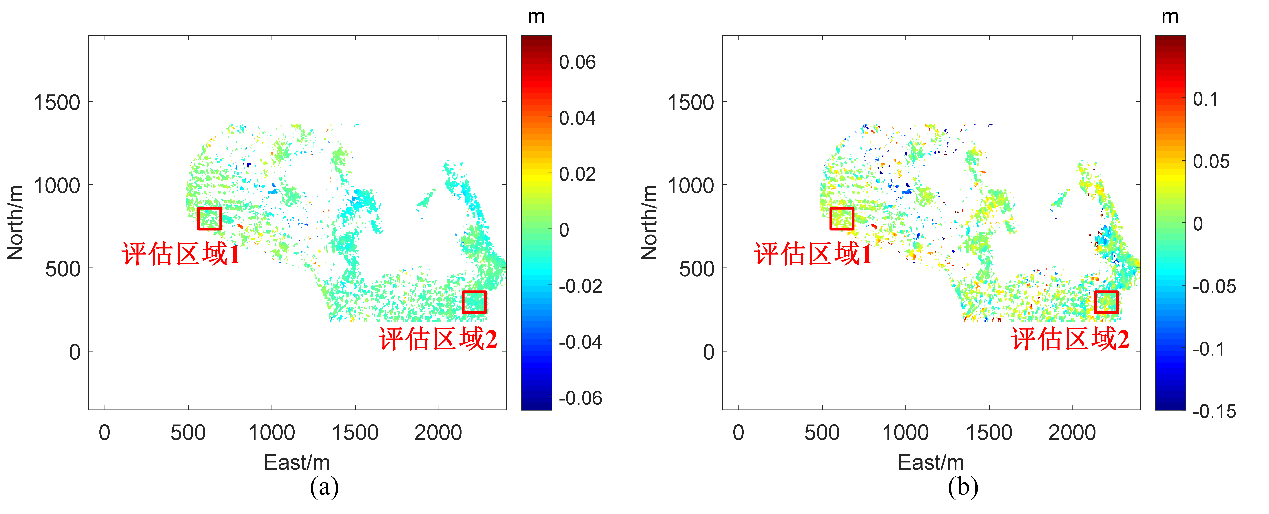

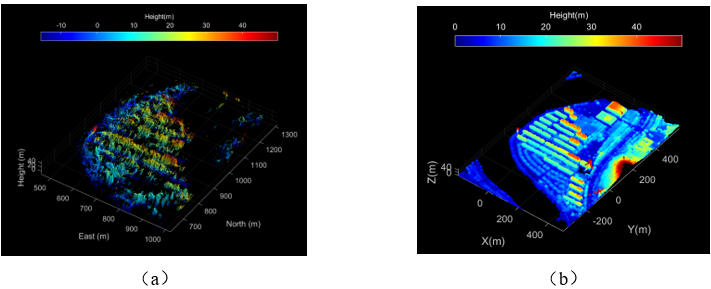

考虑到陆探一号没有多角度同时观测的构型,因此💲,在多角度分布式GEOSAR形变反演等效验证实验中,利用2个地面站同时接收来模拟分布式GEOSAR的多个被动接收从星,如图11所示✊🏻。分布式GEO SAR通过从星多次重轨获得多组相干的成像数据🎮,而在等效试验中,陆探一号卫星多次重轨观测获得的成像数据👩🚒,同样可以通过层析获取三维成像结果,与分布式GEO SAR的层析等效🐾。图12展示了二维形变反演的结果,等效视线角平分线方向与垂直方向形变的精度分别为0.78 cm和3.39 cm。图13为所得的立体成像结果,与激光雷达点云相比🗝,精度为3.5m🌖,等效验证了分布式GEOSAR可实现毫米量级的多维形变反演与米量级的立体成像🐪。

图11 SS-BSAR双角度实验谷歌光学图📦。(a) 实验几何😶🌫️。(b) 角度1图像🛴。(c)角度2图像。

图12 SS-BSAR双角度系统二维形变反演结果。(a)等效视线角平分线方向的形变(b) 垂直向形变

图13立体成像实验结果🐖。(a)立体成像点云(b)倾斜摄影所得高程

三、国际合作研究情况

项目团队积极依托项目研究背景和平台资源🙆♂️,广泛开展国内外学术合作交流活动,形成丰硕成果⚱️。主要包括以下几个方面🙍🏿:

l项目各方累积交流互访6次,包括访问欧洲1次🚆,疫情期间开展线上GEOSAR国际论坛2次、组织“国际学者大讲堂”2次,外方团队来华访问1次👩🎨。

l在国内外重大学术会议中作特邀报告👩🦽➡️、主旨报告、口头报告超过20人次🛃,并获得3次大会最佳/优秀论文奖🧑🏼🤝🧑🏼。

l与外方合作10篇高水平论文发表于IEEE TGRS、IEEE GRSL等国际著名期刊🛤。在IEEEGRSM(IF:16.2)期刊创刊以来发表首篇分布式星载SAR综述论文🌃;在国家自然科学基金委创办的Fundamental Research期刊上发表了国际首篇GEO SAR综述论文。

l与合作方共组织5次国际期刊特刊,累积收录高质量学术论文32篇🧑🏻🎄。

l主办了2019年信号信息数据处理国际会议(ICSIDP)🔻、2023年国际雷达会议(IET)、2024年ICSIDP国际会议。

l与意方成立了“北理-米理GEOSAR国际联合创新中心”,与布加勒斯特理工大学的杰出学者Mihai Datcu教授(IEEE Fellow)达成合作意向,签署合作备忘录😊。

四、成果转化与应用情况

项目取得了多项理论研究成果🧳,发表了40篇SCI检索论文👷🏽♀️,撰写完稿1部专著🎅🏼,申报24项专利🪿,4次获最佳/优秀论文奖或报告奖🤾🏻。构建了试验验证系统,并开发了3套大气补偿系列软件,应用于3型分布式SAR。具体成果及应用情况包括

(1)提出了分布式GEO SAR系统与信号处理方法体系🧏🏿。研究成果涵盖分布式GEO SAR的雷达体制与信号处理方法,突破了地球自转影响下的多任务编队构型设计、双基地同步成像一体化🎸、多视角约束下的最优三维形变测量👉🏽、复杂基线下立体成像等科学问题,提出了新模型,发掘了新机理🤹♀️✍️,提出了新方法,并基于陆探一号(LT-1)、北斗IGSO卫星等卫星开展了等效验证实验🧏🏿🧛♂️,建立了分布式GEO SAR雷达体制与信号处理方法理论框架❎,为构建我国滑坡/地震应急救灾系统和时敏目标快速检测系统提供基础理论和关键技术支撑🏠。

该方法体系形成多项重要学术创新成果,共发表SCI检索论文40篇,包括IEEE TGRS顶级期刊论文19篇,以及GRSM创刊来首篇分布式星载SAR综述论文🪱、发表首篇GEO SAR综述论文😉🫅。撰写完稿一部专著《分布式GEO SAR:系统、信号处理与应用》(待出版)。发表EI检索论文13篇,其中包括国际大会最佳论文奖1篇、优秀会议论文奖2篇💕、优秀报告奖1篇。发表中文核心期刊论文2篇,申报发明专利24项。

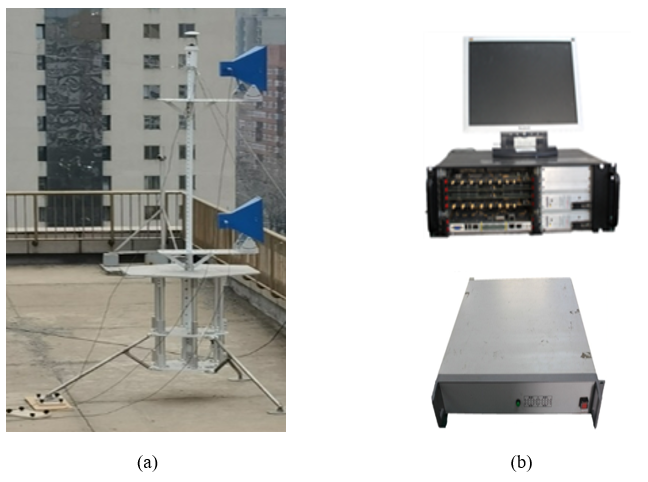

(2)构建了试验验证系统,并开展了多个国际典型试验。依托该项目🪲,构建了分布式SAR地面接收验证平台🖇,平台包含多个可接收L、C、X多个波段的星载微波信号(包括卫星导航与雷达信号)⛏。依托该地面接收验证平台,开展了首个多星北斗IGSO等效验证实验、首个陆探星地等效验证实验🧑🏿✈️,充分验证了分布式GEO SAR成像性能分析方法👩⚕️、三维形变反演方法以及立体成像方法💁🏽♂️。

图14星载微波信号地面接收验证平台。(a)接收天线与结构(b)数据采集设备与接收机

(3)开发了大气补偿系列软件。项目提出的分布式GEOSAR大气效应抑制方法,形成了3套大气补偿软件❓,可实现对电离层与对流层的精细补偿。